關鍵字

金剛經、非相、如來、心理治療、空性、慈悲、自我覺察、角色、情緒、自我標籤、正念

目錄

「須菩提!於意云何?可以身相見如來不?」「不也,世尊!不可以身相得見如來。何以故?如來所說身相,即非身相。」佛告須菩提:「凡所有相,皆是虛妄。若見諸相非相,即見如來。」

如理實見分第五

什麼是「非相」?從生活說起

《金剛經》第五品中,佛陀問弟子須菩提:「可以身相見如來不?」須菩提回答:「不也,世尊!不可以身相得見如來。何以故?如來所說身相,即非身相。」佛陀進一步指出:「凡所有相,皆是虛妄;若見諸相非相,即見如來。」

這句話乍聽似乎抽象,實則深富啟發。所謂「相」,泛指一切外在形式與內在認知,例如外貌、頭銜、情緒、關係、評價等。它們都像鏡中的影子,看似真實,實則無法抓住,終將變化。佛法認為萬法皆緣起,無一固定不變,這就是「無自性」,也是「非相」的意思。

真正的智慧,不在於逃避或否定這些「相」,而是在經驗中保持覺察,不被其束縛。這種心境,便是通往清明與自由的入口。

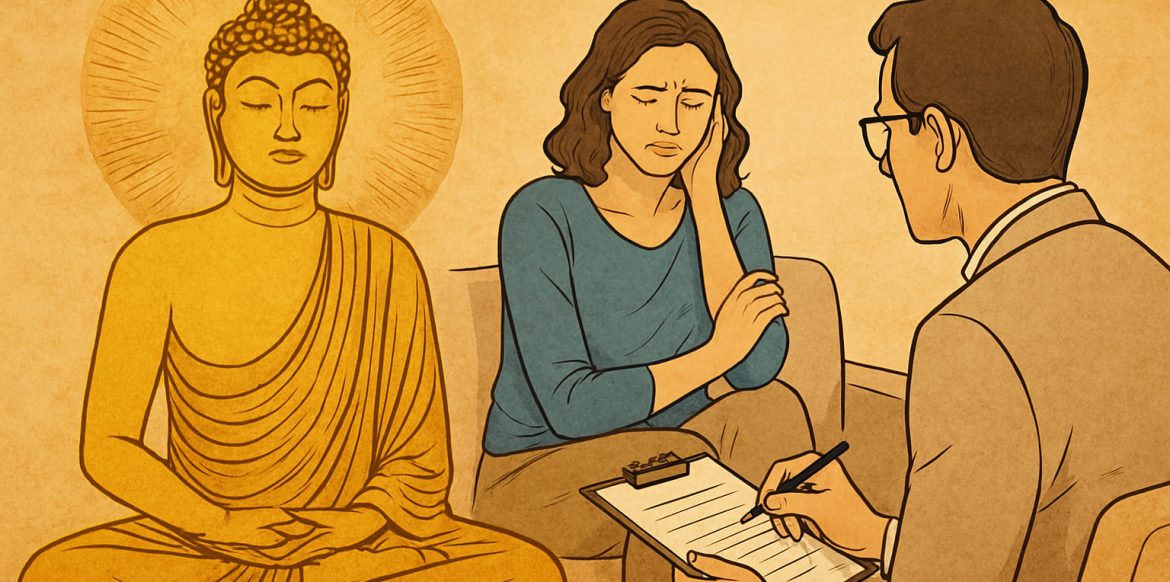

心理師觀點:你不是你的標籤

在心理諮商室中,我常遇見這樣的來談者:

一位年輕女性,因從小被父母批評,內心深信「我就是不夠好」;

一位失婚後自責的媽媽,反覆說:「我不值得被愛」;

一位習慣壓抑情緒的男性,幾乎只會說:「我沒事」。

他們的困境不僅是當下情緒,而是早已將某些「標籤」內化為自己,認為這就是「我」。從心理學角度來看,這是所謂的認知融合(Cognitive Fusion):人們將念頭或情緒誤認為自我本質。

但事實上,那些只是暫時的想法或經驗,如同佛法所說的「相」:變動、虛妄,並非我們的全部。

小故事:穿錯戲服的演員

為了說明這個概念,讓我們透過一則故事來體會「非相」的智慧。

有位年輕演員,每天在舞台上扮演不同的角色。有天他演了一位冷酷的壞人,戲演得太成功,觀眾竟在戲外也開始疏遠他。他慢慢開始懷疑:「我是不是就是這麼惡劣的人?」

日子一天天過去,他陷入情緒低潮,不敢照鏡子,彷彿自己已經變成那個角色。直到有一天,一位老演員拍拍他肩膀,語重心長地說:

「孩子,你不是戲服,也不是角色。你是那個能穿上這些戲服、演出各種角色的人。戲服只是今天的工作,不是你的真實本質。」

這番話像當頭棒喝。他從那天開始,每次演出完,都會在卸妝時對著鏡子說:「這不是我。我演過他,但我不是他。」

從那之後,他的心逐漸自由了,生活中也不再被別人眼中的角色所困。這,正是「見諸相非相」的現代詮釋。

「見非相」的實踐:從標籤中醒來

這位演員的改變,象徵著一種心理覺醒的過程。他依然活在世間、扮演角色,但不再把角色當成自我。

心理治療的工作之一,便是協助來談者「去融合」,也就是將念頭與自我區分開來。我們可以透過以下幾個方法來練習「見非相」:

辨識情緒,不等同於情緒:

情緒來時問自己:「這是我嗎?還是此刻經驗的情緒?」

例如:「我正在經歷生氣,但我不等於生氣。」練習與想法保持距離:

把「我很失敗」轉成「我有個『我很失敗』的想法」。這樣做,讓我們從自我批判中抽身,而不是被其吞噬。角色觀照練習:

我們可能同時是子女、父母、伴侶、工作者。但這些身份都只是人生的「一部分」,不是「整體的我」。提醒自己:「這只是我的角色,不是我全部的存在。」

這些來自正念減壓療法(MBSR)與接受與承諾療法(ACT)的實務技巧,可以幫助我們看見每個「相」的無常性,也看見其中自由的可能。

見如來:在慈悲中找回真實的你

佛教認為,每個人都具備「如來藏」,也就是與生俱來的清淨本性。但當我們被相所困、被標籤所限,就無法看見它。

而當我們開始理解:「相」只是短暫出現、如夢如幻的影子,便不再用「我不好」、「我永遠如此」來定義自己。這時,我們自然回到內在清明、穩定、不執著的狀態。

在這樣的心境中,我們可以:

溫柔地看待過去,不再被它綁住;

慈悲地擁抱當下,不再責難自己;

自在地面對未來,不再懼怕改變。

這就是「見如來」——不一定是看見佛的形象,而是重新看見你本來的清淨與可能。

你不是你穿的戲服,也不是你腦中的標籤。

當你看清這些只是影子,而非真實,你就找回了真正的自己。

問問自己:今天你穿上了哪件戲服?又該如何溫柔地放下它?