🔑 關鍵字 福德、我執、所得心、認同需求、回報心理、自我價值、心理學、金剛經、清淨心

目錄

「須菩提!若菩薩以滿恆河沙等世界七寶,持用布施。若復有人,知一切法無我,得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故?須菩提!以諸菩薩不受福德故。」須菩提白佛言:「世尊!云何菩薩,不受福德?」「須菩提!菩薩所作福德,不應貪著,是故說:不受福德。」

不受不貪分第二十八

佛法的觀點:為何不應執著福德?

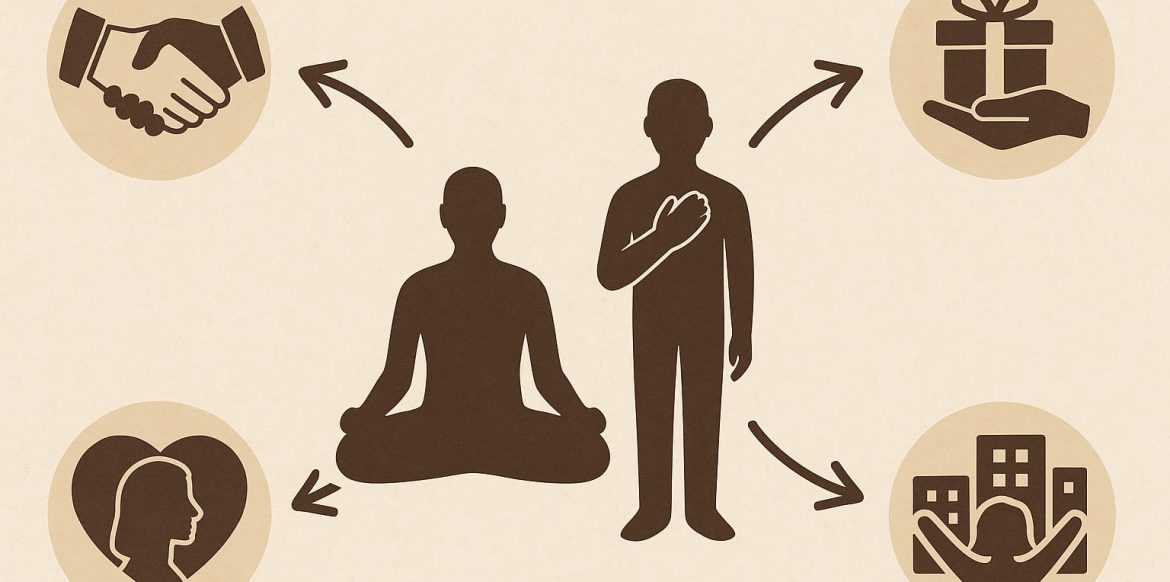

《金剛經》云:「以諸菩薩不受福德故。」這裡的「福德」指行善後的果報,如讚美、感謝或來世福樂。佛陀提醒,真正的修行者不應將善行視為換取回報的籌碼,因為:

我執:認為「我是個好人」並執著於此形象,讓善行變成自我肯定的工具。

所得心:期待行善帶來外在或內在的獎賞,失去無私的清淨。

佛法中的「空性」告訴我們,一切現象無常,執著福德就像抓水中的月影,徒增煩惱。《金剛經》云:「不住於相布施,其福不可量。」不執著,反而成就更大的善。

福德有世間與出世間之別,若行善為求現世果報,為世間福德;若行善無求而助人,則接近出世間的功德與解脫之道。這使我們理解「不受福德」不是否定福德存在,而是升起更高層次的行善動機。

心理學觀點:貪著福德的背後,是對自我價值的需求

心理學揭示了「執著福德」的深層機制:

交換式關係模式( Reciprocity Rule)

人們常不自覺地以「交換」心態行事:我幫你,期待你回報;我行善,希望被肯定。這種模式根植於社會互動,但若過度,善行就成了「有條件的愛」。

自我價值依附於「做好人」角色(依附理論)

若童年缺乏安全感,人易透過「做好人」尋求認同。一旦善行未被回應,便感到失落甚至憤怒,這是內在不安的投射。

內在小孩的補償需求(無條件正向關懷)

許多人因早年未被無條件接納,而用善行填補「我夠好」的空洞。行善若只為證明自己,反而失去自由。

👉 這些心理機制若未被覺察,便容易在日常互動中出現痕跡。以下兩個生活故事將帶你看見:善行何以悄悄轉化為情感勒索。

生活中的例子:善行如何變成壓力與操控

例一:我為你好,為何你不感謝?

情境:阿文常替同事加班、請朋友吃飯,覺得自己很大方。但某次他生病求助,卻無人理會。他氣憤地想:「我做了那麼多,他們怎麼這樣?」

分析:阿文的善行帶著隱形條件——期待回報。當期待落空,他感到被背叛。

轉化:他後來反思:「我幫人,是想被需要。」於是調整心態,只幫真正有需要的人,壓力減輕許多。

例二:幫助是為了自我優越感

情境:小琪熱衷公益,常對朋友說:「我幫過無數人,比那些自私的人高尚。」一次活動沒人感謝她,她卻不高興了。

分析:小琪用善行建構「優越感」,這是「我執」的變形,慈悲變成比較的工具。

轉化:朋友提醒她「幫人是為了別人,不是炫耀」,她開始專注受助者的笑容,心態漸漸平靜。

常見誤解:不執著福德會冷漠或被利用嗎?

❌ 誤解一:不求回報會不會變冷漠?

恰恰相反,佛法中的「無我之善」源於大悲心,因洞悉眾生痛苦而自然助人,非因冷漠而不執著。心理學也發現,無條件助人者(如志願者)幸福感更高。

❌ 誤解二:不執著會不會被利用?

不執著不等於無原則。佛陀教導「智慧與慈悲並行」,若發現他人惡意索取,可選擇適時拒絕,保護自己並保持善意。

如何走向不執著的善行?

回到本心

行善前問:「我這樣做,是真心想幫人,還是想被肯定?」誠實面對動機,讓善意純粹。

練習「做了就放下」

幫完人後,別期待感謝。認知行為療法(CBT)建議:專注自己的意圖(如「我盡力了」),而不糾結他人反應。這是情緒界限的建立。

允許自己不付出

若某段關係讓你感到疲憊(如總是單方面給予),試著停下來,問:「不幫人時,我還能接受自己嗎?」例如,每週留一天給自己,觀察內心變化,重建自我完整。

慈悲不等於犧牲,無我才能自由

「不受福德」不是不做善,而是讓心自由。當我們不再用善行證明自己,不再期待回報,那份善意才如清水般純淨,滋潤他人也滋潤自己。

成熟的人不需要外界肯定來確認價值,這正是「無我」的心理基礎。

✨行善不為果,慈悲自然來

我們都渴望被認同,但當善行變成工具,就失去了本質。佛法與心理學都告訴我們:真正的善,是無求的、清明的。

今天,試著做一件小善事——幫同事拿杯水、給陌生人一個微笑——然後刻意不去期待回報。看看你的心是否更輕盈,那便是「不執著福德」的起點,也是最大的福德。