🔑關鍵字

金剛經、須菩提、佛法應用、提問智慧、心理學、教學設計、般若、受持、修行實踐

目錄

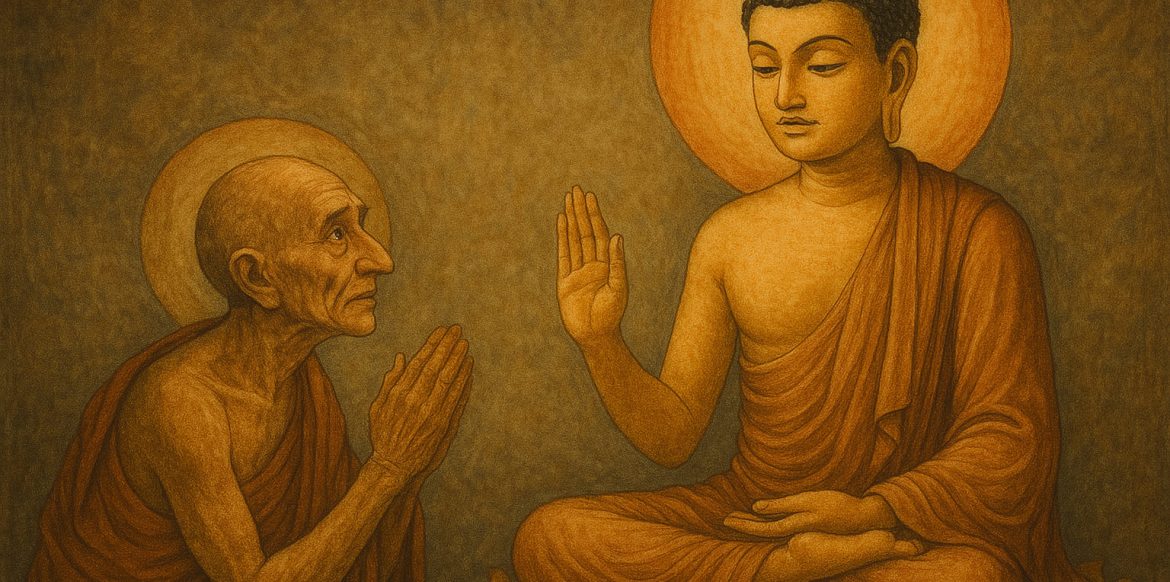

爾時,須菩提白佛言:「世尊!當何名此經?我等云何奉持?」佛告須菩提:「是經名為金剛般若波羅蜜,以是名字,汝當奉持。所以者何?須菩提!佛說般若波羅蜜,即非般若波羅蜜,是名般若波羅蜜。須菩提!於意云何?如來有所說法不?」須菩提白佛言:「世尊!如來無所說。」「須菩提!於意云何?三千大千世界所有微塵,是為多不?」須菩提言:「甚多。世尊!」「須菩提!諸微塵,如來說非微塵,是名微塵。如來說世界非世界,是名世界。須菩提,於意云何?可以三十二相見如來不?」「不也。世尊!不可以三十二相得見如來。何以故?如來說三十二相,即是非相,是名三十二相。」「須菩提!若有善男子、善女人,以恆河沙等身命布施,若復有人,於此經中,乃至受持四句偈等,為他人說,其福甚多!」

如法受持分第十三

名字與奉持:為後人預設修行入口

當須菩提問佛陀:「這部經該叫什麼名字?我們要怎麼奉持?」

乍聽之下,像學生問老師:「這本書叫什麼?要不要背?」

但別忘了,須菩提不是普通人。他是佛弟子中最通達空性智慧的一位,早已明白佛法超越文字、離於言說。他為什麼還要這樣問?

其實他問的不是「自己不知道」,而是替後來的我們,那些還在煩惱、尋找答案的普通人,爭取一條能夠開始的路。

「名字」是學習的起點,「奉持」是實踐的方式。須菩提就像一位貼心的老師,用一個簡單的問題,幫我們打開進入佛法的門。

啟發式提問:心理學中的智慧手法

在心理諮商或教學中,有一種很有力量的方式叫「啟發式提問」:不是給答案,而是透過問題,啟動對方的內在覺察。

須菩提正是這麼做的。他沒有說:「佛陀,我懂了。」而是留下一個提問的空間,讓佛陀再進一步開示,並藉此讓未來眾生也能聽聞、理解、受益。

這就像我們生活中,有時會問朋友:「你這麼努力想改變,背後最深的渴望是什麼?」其實不一定真想要答案,而是希望透過這個提問,整理內心的思緒、打開一扇智慧的門。這就是問的力量。

四句偈的力量:智慧勝於金錢

佛陀的回應出人意表。他說:

「有人布施無數金銀財寶,功德固然大;但若有人受持此經,哪怕只記得四句偈,並為他人說,其福德更大。」

這什麼意思?

用現代話說,就是:真正的功德,不只是給出去多少,而是你能不能傳遞智慧。

你捐一筆錢,也許幫助對方一天;

但你分享一句話,比如「人生沒有什麼不可放下」,這句話可能讓一個人從此改變看法,重新開始。

須菩提透過提問,讓佛陀說出一個重要訊息:佛法不是死板的字句,而是可以活用在生活裡的智慧。

問是一種修行:把每個問題當成覺醒契機

須菩提的提問,也提醒了我們:每一個問題,都是修行的起點。

就像小孩會問:「為什麼天是藍的?」這問題表面單純,其實背後是對世界的好奇與探索。

我們在學佛的路上,也會有這種「為什麼這句話我看不懂?」「這段經文跟我有什麼關係?」這些問題不要壓抑,也不要急著找標準答案。

問出來,想一想,就是一種自我覺察。

🪔問一句,點一盞燈

佛法不是離我們很遠的神秘之語,它常常就藏在一句你敢問的話裡。

當你覺得迷茫、煩亂,不妨問問自己:

這部經想告訴我什麼?

我能怎麼用它來過日子?

你不需要成為大師,也不需要背下整本經典,

只要問出一個誠實的問題,你就已經在修行路上了。

就像須菩提當年問佛的那一刻

每一個問題,都是一盞點亮自己的燈;

每一次分享,都是一束照亮別人的光。

✅行動小練習(修行即生活)

📍今晚,找一個你最有感的佛法句子(可以是金剛經、也可以是你喜歡的禪語),問自己一句話:

「如果這句話是佛今天說給我聽的,我該怎麼用在生活裡?」

📝寫下來,放在手機、日記本或分享給朋友,這就是你點亮的第一盞燈。